介绍

清明,古时称为“寒食”,自汉代起便有祭扫先人之墓、踏青赏春之俗。岁月流转,清明之风不仅携带了缅怀之思,亦蕴藏着哲理之花。本文取清明之景,摘古人之智,绘一卷心之所向,以唯美之笔触,细致勾勒出一幅幅清明时节的图景,旨在以清明之名,唤起心灵深处的传统文化情结。

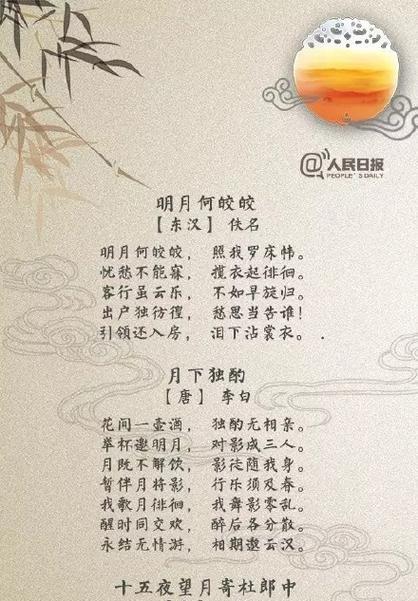

一、清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂,正是杜甫诗中所绘,那绵绵细雨中,不仅仅是对逝者的哀思,更是对生命流转的深沉感慨。

二、孤坟野外何处寻,古人云“生,人之始也;死,人之终也”,在这春意盎然的时节,人们踏青寻觅着历史的痕迹,寻找着生命的起点与终点。

三、春城无处不飞花,寒食东风御柳斜,诗人韩愈以春日之景,述说着清明时节的生机与哀愁交织的画卷。

四、清明时节,人们纷纷走出家门,携带着先人的遗愿,于春风中播种希望,如同古人云“一年之计在于春”,在生命之树上培育新枝。

五、踏青游子意如何,杜牧笔下游子的心情,或许正是清明时节人们内心的写照,既有对过往的追忆,又有对未来生活的憧憬。

六、清明节,古人们祭扫先人之墓,以示敬祖尊宗之情,正如“饮水思源”,不忘本源,是中华文化之根。

七、花开堪折直须折,莫待无花空折枝,清明时节的赏花,不只是赏花,更是在提醒世人珍惜当下,把握眼前的美好。

八、草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟,清明时节的春色,是自然界的绝唱,也是人心中情感的共鸣。

九、清明节,亦是踏青的时节,人们在山水间徜徉,与古人“山不厌高,水不厌深”之情怀相契合。

十、春风十里,不如你,清明时节的相遇,或为亲人,或为友人,皆是生命中的一份珍贵。

十一、清明时分,江畔何人初见月,江月何年初照人,诗人张若虚的哲思,让人在清明时节更添一份对生命轮回的思考。

十二、清明,不仅是一个节气,更是一种文化的传承,人们在祭祖的仪式中,体现了对家族历史的尊重与传承。

十三、清明之风,带着淡淡的忧伤,却又不失生机勃勃,正如古诗所言“野火烧不尽,春风吹又生”,生命的力量在春的土壤中悄然复苏。

清明,作为中国传统文化中一个重要的节点,承载了人们对生命的敬畏与对自然的感悟。在这个春意盎然的日子里,我们不仅要缅怀先人,更要深刻体会生命的意义与价值。通过对清明节气的描绘,我们能够更好地理解文化传承的重要性,并将这份对生命与自然的敬畏代代相传。