夏日的风轻轻拂过,携带了一丝淡淡的粽叶清香。在这个古老节日来临之际,我与好友小轩相约去拜访我们敬爱的张老师,共谈端午习俗,畅聊家怀。

“张老师,您知道为什么端午节要吃粽子吗?”我带着好奇的语气问。张老师微笑着,像往常一样,他总是能从那本古旧的书架上找到答案。

“这个问题问得好!”张老师缓缓地开口,“古时候,人们为了纪念爱国诗人屈原,在五月初五这天投入江中的粽子,是为避免鱼虾侵犯他的身体。这份情,这份义,流传至今,成了端午节的传统。”

小轩在一旁听着,点了点头,眼睛里闪烁着对传统文化的敬仰。“老师,我觉得粽子不仅仅是食物,更像是一种文化的传递,一种家怀的体现。”

我接着说:“是啊,每当我咬一口粽子,都能感受到那股浓浓的家的味道。母亲总是会包上几种不同馅料的粽子,红枣的甜、咸蛋黄的香,还有肉粽的鲜美,每一口都让我感受到家的温暖。”

张老师赞许地看着我们,他说:“正是这小小粽子,凝聚了中华民族的智慧和情感。你们看,包粽子的过程不正像是一种生活的艺术吗?”

“老师,那我们是不是也来包一次粽子呢?”小轩兴奋地提议。

“好主意!”我响应道。

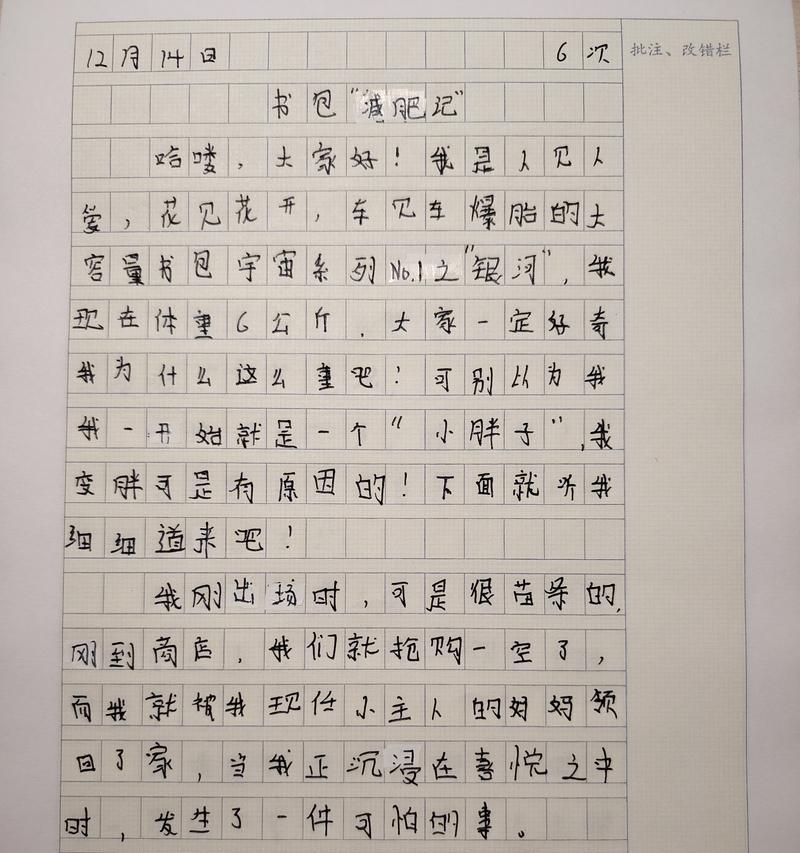

于是,张老师从厨房里拿出了粽叶、糯米和各种馅料。我们三人围坐在桌边,开始了包粽子的体验。

“这粽叶要怎么折才不会漏米呢?”小轩皱着眉头,小心翼翼地折叠着。

我笑着安慰他:“别急,我们先来学习张老师的包法。看,先把粽叶折叠成漏斗形,然后放入糯米和馅料,接着用手压实,最后用绳子捆绑好,粽子的雏形就出来了。”

经过一番努力,我们终于包出了几个像模像样的粽子。我们把粽子放入锅中,耐心等待它们煮熟。

随着时间的推移,粽子的香气逐渐弥漫开来,我们围坐在厨房里,分享着各自对于端午节的理解和感受。

“古诗有云:‘屈平辞赋悬日月,楚王台榭空山丘。’屈原的高洁精神,如他的诗句一样,历经岁月,依然照耀着我们前行。”张老师感慨地说。

“我觉得,我们能做的,就是记住这份历史,传承这份精神。就像这粽子一样,包裹着历史的重量,传承着文化的香气。”我若有所思。

小轩点头表示同意,他说:“我们要把端午节的意义告诉更多的人,让我们中华文化的瑰宝世代相传。”

当粽子煮熟,我们围坐在桌边品尝着自己的劳动成果,每咬一口,都是对传统节日的尊重和对文化的传承。

窗外,夕阳西下,落日的余晖洒在我们身上,仿佛也在默默见证着这份文化的传递和传承。端午节,不仅仅是一个传统节日,更是我们心中一份不变的情怀,一种流传千古的家国之爱。